東京さくらトラム(都電荒川線)の歴史

三ノ輪橋電停で停車中の赤羽行。

7500形が到着、乗車客を降ろしている。

6229号車(27系統)。

昭和44年頃撮影

東京都交通局所蔵

王子駅前電停で停車中の早稲田行100形(王電引継車)都電。

165号車(32系統)。後方に八重洲通行の19系統。

昭和42年8月10日撮影

東京都交通局所蔵

町屋1丁目電停に到達して客扱いを終え荒川7丁目電停に向け発車する三ノ輪橋行。

167号車(27系統)。現在も継続していらっしゃるクライアントの看板も見えます。

昭和42年頃撮影

東京都交通局所蔵

雪が降りしきる町屋1丁目電停、朝の通勤客でごった返す中、三ノ輪橋行都電に乗り込むお客さん。

8000形8046号車(27系統)。

昭和42年頃撮影

東京都交通局所蔵

王子駅前電停で客扱い中の三ノ輪橋行7000形7074号車(27系統)。

右上はJR王子駅ホーム。

昭和42年頃撮影

東京都交通局所蔵

東池袋4丁目電停(旧日の出町2丁目)で停車中の早稲田行8000形8046号車(32系統)。

昭和42年頃撮影

東京都交通局所蔵

降り積もった雪の中、西ヶ原4丁目付近を走行する荒川車庫行8000形8015号車(32系統)。

路線脇で雪遊び、更に雪だるまも見えます。

昭和42年2月12日撮影

東京都交通局所蔵

飛鳥山公園を走行する早稲田行100形(王子引継車)176号車(32系統)。

左方は飛鳥山公園。

昭和42年頃撮影

東京都交通局所蔵

東京さくらトラム(都電荒川線)の概要

【料金】

普通運賃:大人170円(IC 165円)、小児90円(IC 82円)(均一料金)

都電一日乗車券:大人400円、小児200円(有効日当日に限り何回でもご乗車いただけます。)

※バス共通カード、都電・都バス・都営地下鉄一日乗車券等が使えます。

【貸切】

現在運行している車両は特定の日及び時間帯を除き1台まるごと貸し切ることが可能です。料金は早稲田~三ノ輪橋間約50分で片道13,820円。遠足の移動や様々な記念日など貸し切る用途は色々。楽しいアイディアで貸し切ってみてはいかがでしょうか?

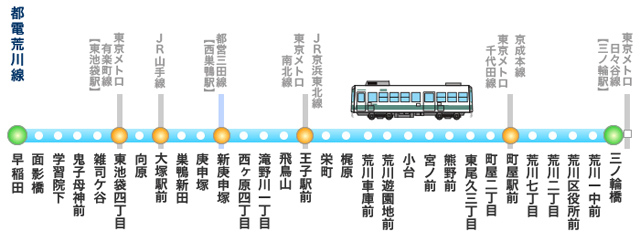

【電停】

電車停留場の略。路面電車等での駅、または停留場の総称。

もちろん東京さくらトラム(都電荒川線)でも電停と呼ばれます。

【三ノ輪橋商店街】

現在、「東京さくらトラム(都電荒川線)入口いらっしゃいませ三ノ輪橋商店街」と看板が掲げてある梅沢写真会館ビルは、東京さくらトラム(都電荒川線)の前身を開業した王子電気軌道株式会社の本社ビル昭和2年竣工)でした。

【路面電車の日、荒川線の日】

毎年6月10日は「路面電車の日」、10月1日は「荒川線の日」です。「荒川線の日」には車庫の一般公開(申込制)も行っています。ご興味のある方は東京都交通局のホームページを是非チェックしてみてください。

東京さくらトラム(都電荒川線)について

東京さくらトラム(都電荒川線)は荒川区南千住の三ノ輪橋から新宿区西早稲田の早稲田まで、約12.2kmを運行している東京都交通局が運営する都内に唯一残る路面電車の路線です。

東京さくらトラム(都電荒川線)の前身は明治44年(1911年)8月に大塚~飛鳥山間(大塚線)を開業した王子電気軌道株式会社。

大正2年4月に飛鳥山下~三ノ輪間(三ノ輪線)が開通。大塚線と三ノ輪線が1本化されたのは大正14年11月。

その後も王電は路線の拡張を続け、昭和5年3月に現在も残る早稲田~三ノ輪間のすべてが開通しました。

昭和17年(1942年)の陸上交通調整によって東京市電局に併合され市電となり、翌年(1943年)、都政施行に伴い東京都交通局に名称を変更すると共に名称は都電となりました。都電最盛期の昭和18年(1943年)には41系統が存在し、総延長213Km、乗車数は1日約193万人を数え、都電は都民の足としてなくてはならないものでした。

しかし昭和30年代から始まった高度経済成長に伴う自動車の増加による運行の困難等により昭和42年(1967年)から昭和47年(1972年)にかけて181Kmの区間が順次廃止されました。

廃止された系統の大部分はバス路線として受け継がれていきました。

そのような中、例外的に27系統(三ノ輪橋~赤羽)と32系統(荒川車庫前~早稲田)は共に路線の大半が専用軌道であること、代替バスの運行が難しいこと、沿線住民と都民からの強い存続要望があったこともあって、27系統を三ノ輪橋~王子駅前に短縮し存続が決定します。

そして、昭和49年(1974年)10月1日に27系統と32系統は統合され、東京さくらトラム(都電荒川線)と改称され現在に至っています。

現在、東京さくらトラム(都電荒川線)には30の停留場が設置され、乗車数は1日約5万人を数えます。

沿線住民の足としてはもちろん、ノスタルジーあふれる路線として依然高い人気があり、下町情緒あふれる風景を眺めながら東京さくらトラム(都電荒川線)の旅を楽しむ観光客も見うけられます。

荒川区の線路沿いにはバラの植栽が行われており、花の時期には区民参加のバラのサポーターにより手入れがなされた約1万2000本ものバラが咲き誇ります。

また排気ガスの出ない路面電車は今の時代にこそふさわしい都市交通機関として見直されています。

東京さくらトラム(都電荒川線)も「人と環境に優しい交通手段」を目指し、スロープや視覚障害者誘導ブロックを全停留場に設置し、全車両に車いすスペースを設けるほか、車両と停留場との段差解消のため停留場の嵩上げをするなど、バリアフリー化を進めています。

東京さくらトラム(都電荒川線)を運行する車両は現在、7000形、7500形、8500形の3種類ですが、2007年には昭和初期の東京市電をイメージしたレトロ車両(9000形)として1両が運行開始予定です。

現在運行している車両は特定の日及び時間帯を除き、早稲田~三ノ輪橋間の約50分間を片道13,820円で1台まるまる貸し切ることも可能です。また、小・中・高生の学習を対象に荒川車庫の車庫見学も可能です。