"3分で読める"シリーズの第2弾 DX(デジタルトランスフォーメーション)に関するコラムです。

是非ご覧ください。

≪ 本コラムの記事一覧はこちら

第7回:DX戦略立案の実践 – 成功に導くフレームワーク活用術

はじめに

経営者の強い意志と、それを実行する推進体制が整ったら、次はいよいよ具体的な「DX戦略」を立案するフェーズに入ります。

戦略なきDXは、羅針盤のない航海と同じです。

最新のデジタル技術という強力なエンジンを搭載していても、どこへ向かうのかが定まっていなければ、やがて迷走し、座礁してしまいます。

今回は、ビジネス戦略立案で用いられる実践的なフレームワークを活用し、自社のDX戦略を体系的に構築する方法を解説します。

戦略なきDXは失敗する

DX戦略とは、単なるIT投資計画ではありません。

それは、「データとデジタル技術を駆使して、自社のビジネスをどのように変革し、競争優位を築くか」という問いに対する、具体的かつ体系的な答えです。

優れた戦略は、社内のあらゆるDXの取り組みを、最終的なビジネス目標へと結びつける一本の太い幹となります。

この幹がなければ、各部門の取り組みはバラバラの枝葉となり、全社的な成果にはつながりません。

ステップ1:現状分析

戦略立案の第一歩は、自社の現在地を正確に把握することです。

思い込みや感覚ではなく、客観的な事実に基づいて内外の環境を分析します。

- SWOT分析

自社の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」、

外部環境の「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」を整理します。

例えば、

「当社の強みである顧客基盤を、デジタル技術でどう強化できるか?」

「競合のデジタル化という脅威に対し、当社の弱みであるアナログな業務プロセスをどう克服するか?」

といった問いを立てることで、DXの方向性が見えてきます 。

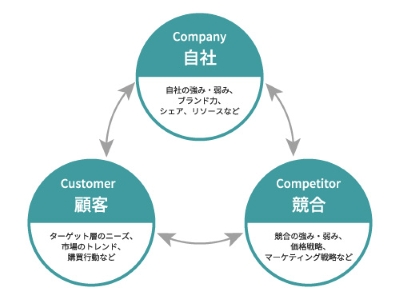

- 3C分析

「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から分析します。

顧客のデジタル行動の変化は? 競合はどのようなDX施策を打っているか?

それらに対し、自社はどのような価値を提供できるか? を明らかにします 。

- IT資産の棚卸し

理想論だけでなく、技術的な現実も直視します。

社内にどのようなシステムが存在し、どれが技術的負債となっているのかをリストアップすることで、現実的な刷新計画の土台を築きます 。

ステップ2:目標設定とビジョン策定

現状分析で見えてきた課題と機会に基づき、DXによって達成したい目標と、目指すべき未来像(ビジョン)を具体的に定義します。

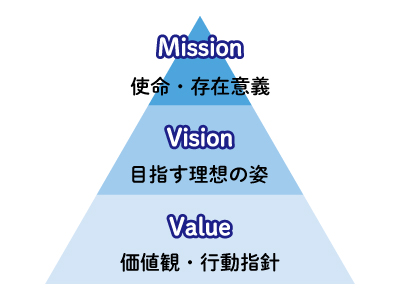

- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との整合

DXのビジョンは、企業全体のMVVと整合性が取れていなければなりません。

DXはあくまで、企業の根幹にある理念を実現するための手段です 。

- SMARTゴール

目標は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限付き(Time-bound)である「SMART」の原則に沿って設定します。

「顧客満足度を向上させる」という曖昧な目標ではなく、

「新しい顧客アプリの導入により、半年以内に顧客満足度スコアを5点満点中4.5点にする」のように、誰が聞いても同じ解釈ができるレベルまで具体化します。

ステップ3:具体的なアクションプランの策定

ビジョンと目標が定まったら、それを実現するための具体的な道筋(アクションプラン)を描きます。

- ビジネスモデルキャンバス

新しいビジネスモデルを構想する際に非常に有効なフレームワークです。

「顧客セグメント」「価値提案」「チャネル」「収益の流れ」など9つの要素を一枚の絵にまとめることで、ビジネス全体の構造を可視化し、関係者間で共通認識を持つことができます 。

- DXフレームワーク(経済産業省)

「DXレポート2」で示された、縦軸に「取り組み領域(ビジネスモデル、製品・サービスなど)」、横軸に「進捗段階」をとったマトリクスを活用します。

このフレームワーク上に自社の施策をマッピングすることで、取り組みの全体像を把握し、優先順位付けやロードマップの作成に役立ちます。 - アジャイルなアプローチ

DXの戦略は、一度作ったら終わりではありません。

市場環境は常に変化するため、計画も柔軟に見直す必要があります。

数年がかりの壮大な計画を立てるのではなく、小さな単位で計画(Plan)・実行(Do)・検証(Check)・改善(Act)を繰り返すアジャイルな進め方が求められます。

これらのビジネスフレームワークは、単なる分析や計画のためのツールではありません。

実は、DX推進における最大の障壁の一つである「事業部門とIT部門のコミュニケーションギャップ」を埋める、強力なコミュニケーションツールとしての役割を果たします。

例えば、ビジネスモデルキャンバスを使って「価値提案」を議論する場では、事業部門は顧客の課題を、IT部門はそれを解決する技術的な可能性を、同じ「マス」の上で議論することになります。

この共同作業のプロセス自体が、両者の間に共通言語と共通目標を生み出し、組織の壁を越えた一体感を醸成するのです。

フレームワークを活用する過程そのものが、DX成功の土台となる組織的な連携を築くための重要な演習と言えるでしょう。

次回のコラムは、12月4日(木)更新予定です。