"3分で読める"マーケティングに関するコラムの第4回です。

是非ご覧ください。

≪ 本コラムの記事一覧はこちら

【第4回】「誰に、何で勝つか」を決める:STPによる戦略策定

分析から戦略へ

前回の3C分析で、自社が戦うべき「戦場の理解の仮説」を手に入れました。

しかし、地図を持っているだけでは戦いには勝てません。

次に必要なのは、「どの領域で、どのような戦い方をするか」という具体的な作戦、つまり「戦略」です。

この戦略策定の核となるフレームワークが 「STP分析」 です 。

STPは、3C分析で得られた情報と、後述する具体的な戦術(4P)とを繋ぐ、マーケティングプロセスで需要な要素です。

STP分析は、以下の3つのステップで構成されます。

セグメンテーション

市場を分割する

ターゲティング

狙うべき市場を選ぶ

ポジショニング

自社の立ち位置を明確にする

Segmentation:市場を切り分ける

「すべての人」を満足させようとする製品は、結局「誰」の心にも響きません。セグメンテーションとは、多様なニーズが混在する大きな市場を、同じような性質やニーズを持つ小さなグループ(セグメント)に切り分ける作業です 。

これにより、市場をより深く理解し、効果的なアプローチを考えることが可能になります。

市場を切り分ける際の代表的な「軸」には、以下のようなものがあります。

- 地理的変数(ジオグラフィック)

国、地域、気候など。

例:ユニクロが高温多湿な東南アジア向けに「エアリズム」を展開する。 - 人口動態変数(デモグラフィック)

年齢、性別、所得、職業など。

例:スターバックスが都市部のオフィスワーカーを主なターゲットにする 。 - 心理的変数(サイコグラフィック)

ライフスタイル、価値観、パーソナリティなど。

例:環境意識の高い層にサステナブルな製品を訴求する 。 - 行動変数(ビヘイビアル)

購買履歴、使用頻度、ロイヤルティなど。

例:リピート購入者向けの特典を用意する

Targeting:狙うべき市場を選ぶ

市場を細分化したら、次にその中から自社が最も効果的にアプローチできるセグメントを選び出します。

これがターゲティングです。

どのセグメントを狙うべきかは、市場の規模や成長性、競合の状況、そして何よりも自社の強み(3C分析の結果)と照らし合わせて決定します 。

ターゲティングの戦略には、主に3つの型があります。

- 無差別型マーケティング

全ての市場に、単一の製品でアプローチする。現代では稀な戦略 。 - 差別型マーケティング

複数のセグメントそれぞれに、異なる製品やアプローチを用意する。

例:トヨタ自動車の多様な車種ラインナップ 。 - 集中型マーケティング

特定の一つのセグメントに経営資源を集中させる。資源の限られる中小企業に適した戦略 。

STP戦略の真価は、 顧客を選ぶこと、つまり「誰にアプローチしないか」を意図的に決めること にあります。

リソースを集中させることで、メッセージはより鋭く、製品はより最適化され、大手企業とも渡り合える強力な競争力を生み出すことができるのです。

Positioning:独自の立ち位置を築く

ターゲティングで戦う市場を決めたら、最後のステップであるポジショニングで、「その市場の中で、顧客の心にどのような独自の場所を占めるか」を定義します。

これは競合他社との差別化そのものであり、「なぜ顧客は、競合ではなく私たちを選ぶべきなのか?」という問いへの明確な答えです。

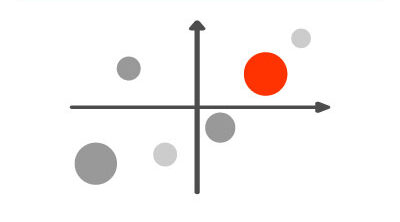

この思考を助けるのが「ポジショニングマップ」です。

これは、顧客が製品を選ぶ際の重要な判断軸(例:価格、品質、機能、イメージなど)を2つ選び、縦横の軸として競合他社と自社の位置をマッピングするツールです。

例えば、カフェ市場を「価格(高/低)」と「雰囲気(手軽/くつろぎ)」の2軸で分析すると、

スターバックスは「高価格・くつろぎ」 / ドトールは「低価格・手軽」の象限に位置づけられ、市場に空いているポジション(競合がいない領域)や、自社が目指すべき方向性が視覚的に明らかになります。

重要なのは、ポジショニングは企業が「こうありたい」と宣言するだけでなく、製品、価格、店舗、広告など、すべての顧客接点においてその約束が一貫して果たされることで、初めて顧客の心の中に築かれるということです。

<事例> ユニクロのSTP戦略

ユニクロはSTP戦略の優れたお手本です。

- S(セグメンテーション)

彼らは年齢や性別といったデモグラフィックではなく、

「高品質で長持ちする服が欲しい」「機能的で手頃な価格の服が欲しい」といった、顧客の根本的なニーズに基づいて市場を捉えています 。 - T(ターゲティング)

一時的な流行を追う層ではなく、品質、機能性、シンプルなデザインを求める幅広い層をターゲットにしています 。 - P(ポジショニング)

自社の製品を「LifeWear」と位置づけました。

これは、使い捨ての「ファストファッション」でもなく、高価な「ハイファッション」でもない、「あらゆる人の生活を、より豊かにするための、究極の普段着」という独自のポジションです。

この明確なポジショニングが、世界的な成功の基盤となっています 。

第5回は、8月7日更新予定です。